Top > Music+Immersive

狭小シアターにAuro-3Dの未来を聴く

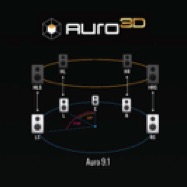

マルチチャンネル再生の流れをサラウンドの初期から常に牽引してきたのは映画音響の技術で、最新のDolby Atmosではオブジェクト・ベースの音源を64chに及ぶ空間レイアウトを通してストーリーに沿った異次元世界の創出を目指すところまで飛躍し、これを家庭用では天井チャンネルや高さチャンネルを含む最大11.2ch程度のフォーマットに消化して提示している。一方、音楽の場合はホールに代表される演奏空間の再現というテーマがあり、またそこからのバリエーションとして新しい演奏空間の創出を模索するというのが基本的な姿勢で、まずは3/2/0.1=5.1の水平面上に2/2/0の高さチャンネルを載せて、9.1という遙かに慎ましいチャンネル構成で動き出している。

これらふたつの動きは一見無関係に見えるが、共通項として高さチャンネルを含むフォーマットが新たな共棲的パラダイムとして認知されようとしていることになる。

自らの狭小リスニングルーム環境にはそんなチャンネル追加は無意味だろうし縁遠い話だと極めて悲観的に反応していたのが、業界を引退して一介の隠居爺となった筆者だ。しかしやたら血が騒ぐ。何が違うのか、なぜやる必要があるのか、「家庭で9ch環境」のどこまで達成できるのか思い悩む訳だ。とにかくコンテンツが走り出すなら、まずは付いて行って実感してみるのが自分流。システム構築しながら具体的にその意味の検証をすれば良い。

■はじめにマトリックス・サラウンド

ちょっと横道に入って1980年代の昔話。その頃、僕は映画で確立されているサラウンド・エンコードの手法をビデオ制作や放送に普及させる仕事をしていたが、ドラマに限らずスタジアムでのスポーツ・イベントやコンサートの臨場感再現という制作者の願望と折り合いを付けることが市場開拓に不可欠であることは当初から明らかだった。しかし本社サイドでは音楽作品のサラウンド処理については消極的で、「映画だって音楽を処理するだろう」と抗論しても「それは一要素だから」と逃げられるくらいで、映像のないCDのジャンルに至っては素っ気ないほど視野の外という態度だった。それでも我が道を行っていた僕は86年夏にアニメ・ファンに向けたドラマチックな仕掛けの音楽アルバムという果敢な企画の「2001夜物語」や、一口坂スタジオでの中島みゆきの初ライブアルバム「歌暦」のエンコード処理など、ポニー・キャニオンと立て続けに世界に類のないドルビーサラウンドCDのリリースに走った。

僕を駆り立てたのはNHKやテレビ朝日とコンサート収録を繰り返す中で、ホール内には存在する低音成分の佇まいのようなものがステレオ再生では消滅しているのに、サラウンドチャンネルを通して蘇るという体験があったからだと思う。技術的にはステレオ・マイクで逆相的に取り込まれたためにステレオ面に出てこない低音だったのだが、それは皮膚感覚的に体感される音で、聴く側にとってあるとなしとでは大違いの話だ。以来、演奏空間の中にいるそんな皮膚感覚を再生環境で導き出すことが聞き手として意識する永遠のテーマとなった。

■ディジタル5.1ディスクリートで音楽は飛躍したか?

そんな訳で僕は5.1サラウンド作品のディスクを買うと、出来るだけ制作者の意図したフォーマットで鑑賞しなくてはと思っている。それが制作者に対する敬意だとも思う。

SACDを買えばサラウンド録音のクラシック作品は結構多い。そこまで定着したと言えるかどうか、議論の余地はあるだろう。心に残る録音というのがきら星の如くあれば本当は良いのだが、敬服したとか楽しかったという作品は実際には多くはない。僕の場合、例えばDVD-Audio盤のビートルズ「Love」、これがあるからプレーヤーのDVD-Audio機能は棄てられないと本気で考えている。そして一連のトミタ作品。冨田さんは2/2レイアウトの音場作りをずっと続けてこられたので3/1時代には納得してもらえなかったが、2/2も再現可能な5.1になって作品が再発出来るようになったのは有り難い。さらにクラシック作品では技術意識の高いノルウェーのレーベル2Lのリリースによって、質の高い録音に触れる機会が多くなっているのが貴重だ。例えばグリークのピアノ協奏曲では、グリーク本人と何度も共演ツアーをしていたパーシー・グレインジャーというピアニストがピアノロールに残した演奏を自動ピアノで再現しながら、オケがそれに併せて伴奏するという曲芸的な作業を経た興味深い作品だ。マルチチャンネル音楽が目指すのはコンサートホールの再現に限らない。音楽表現をどうやってより生き生きと、刺激的に鑑賞空間の中で活かすのか、その演出法は毎回、毎回その都度がチャレンジなのだ。

20161225